Abonnieren Sie unseren WhatsApp Newsletter!

Um zu starten, müssen Sie nur die Nummer +49 1579 2381622 in Ihrem Handy abspeichern und diesem neuen Kontakt eine WhatsApp-Nachricht mit dem Text "Start" schicken.

Komödie frei nach Fontanes Romanklassiker von Moritz Franz Beichl · 14+

Reutlinger General-Anzeiger, 8. Oktober 2025

Von Männern und Vanillesoße: »Effi, ach Effi Briest« am Tübinger LTT

(von Claudia Reicherter)

Der tragische Stoff aus wilhelminischer Zeit klamottig entstaubt: Ein junges Team zeigt am LTT Moritz Franz Beichls Fontane-Überschreibung »Effi, ach Effi Briest« bunt, schrill, überdreht – mit Musik und Tiefgang.

Vom explosiven Überschwang zur melancholischen Nachdenklichkeit: Wirbelt die gerade 17 gewordene Titelfigur zu Beginn des zweieinhalbstündigen Stücks »Effi, ach Effi Briest« am LTT noch euphorisch verspielt auf Inlineskates über die Bühne, so liegt sie am Ende im Schoß ihrer Freundin. Am Boden. Müde, aber gereift. Kann da Vanillesoße helfen? Fest steht: »Deine Story handelt nicht von Männern« – das macht die unter anderem auch als Erzählerin, Musikerin und Amme auftretende Roswitha der blonden Effi klar – und auch nicht von Glück. Aber anders als in Theodor Fontanes Roman »Effi Briest« besteht die Chance, dass sie weitergeht.

Wovon also handelt diese Story? Wie in Effis Lieblingsbuch »Anna Karenina« von einer jungen Frau, die ihren gesamten gesellschaftlichen Status verliert, bloß weil sie ihren Mann betrügt?

In der LTT-Version von Moritz Franz Beichls dramatischer Überschreibung des Klassikers verweigert die lebenshungrige Effi (Emma Stratmann) zunächst sogar »kapitalistische Fußgefängnisse«. Doch will auch der Gen-Z-Wildfang bei aller Gendervielfalt die perfekte Frau werden. »Zuhören und nicken.« Bald trägt sie zwar keine so horrende Perücke wie die andern, aber einen steifen Kopfschmuck à la Nofretete oder Marge Simpson, in Rosa.

Mama (Susanne Weckerle) und Papa Briest (Andreas Guglielmetti) machen sich schon Gedanken, was aus Effi wird, versinken aber in libidinöser Selbstverwirklichung und bleiben am Ende feige. Der linkisch-langweilige spätere Ehemann Innstetten (Roman Majewski) möchte sich durchaus über das »penistragende Geschlecht« erheben. Er akzeptiert in der von der Hamburger Regisseurin Meera Theunert neu geschriebenen Hochzeitsnacht gar Effis Nein zu gewaltsamer Penetration, scheitert aber an seiner Fantasielosigkeit.

Auch wenn Effi verbal ihre Mutter spiegelt, so sind doch die Musikerin und der Major ihre wahren Gefährten: Denn die abgeklärte Roswitha (nicht nur stimmlich toll: Robi Tissi Graf) und den sensiblen Beau Crampas (Sebastian Fink) verbindet die Fähigkeit, Gefühle zu zeigen. Auch Unsicherheit. So bieten sie Resonanzräume, in denen die Heldin wachsen kann. Über Reue und Scham hinaus. Zur Wut.

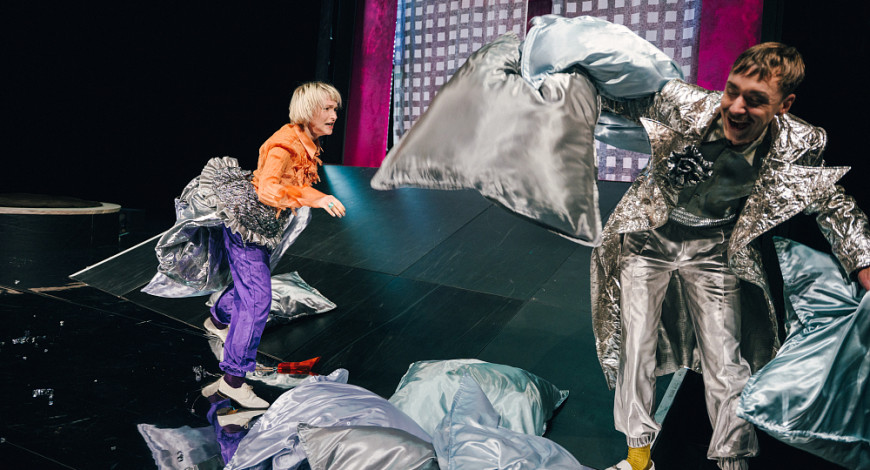

Der österreichische Autor und Nestroy-Preisträger Beichl reduziert in seiner Effi-Entstaubung das Personal, passt das zeitlose Thema an heutige Lebenswirklichkeiten an, indem er moderne Identifikationsfiguren schafft, die flotten Dialoge und komischen Elemente herausschält. Auch Regisseurin Theunert, die mit Laura Robert (Bühne), Annabelle Gotha (Kostüme) und Christopher Ramm (Musik) ein eingespieltes Team bildet, kennt ihren Fontane aus dem Effeff: Glitzerfolie und alusilbrig schimmernde Mäntel für die Wassersymbolik, runde rotierende Elemente fürs Rondell, sogar die efeuumrankte Platane senkt sich – zum Dahinterpinkeln – ins minimalistische Set. Eine schiefe Ebene ermöglicht bedeutsame Verrenkungen, Akrobatik, Ausrutscher. Zu den wenigen Original-Zitaten kommen zigfache Andeutungen, die aufzuschlüsseln Spaß macht.

So erschafft die junge Truppe am LTT aus der 2022 uraufgeführten Gesellschaftssatire – wie 2024 am Theater Augsburg musikalisch ergänzt – eine bunte, schrille, aber vor allem im zweiten Teil auch tiefgründige Komödie. Stratmann überzeugt zwischen Zerbrechlichkeit und Kraft, Übermut und Reflexion. Guglielmetti begeistert mit kräftezehrenden Clownerien und Flöte, Majewski mit mimischem Slapstick. Höhepunkte der Inszenierung sind eine Geburtsszene und das Duell hilflos rivalisierender Männer. Frech, jung, antipatriarchal: Diese »Effi« funktioniert. Das bestätigten bei der Premiere Lacher und stehende Ovationen.

Schwäbisches Tagblatt, 7. Oktober 2025

„Effi, Ach, Effi Briest“ Ein Inliner-Kid verfängt sich in Konventionen

(von Dorothee Hermann)

Fontanes Effi Briest wird am Landestheater Tübingen in einer queeren Überschreibung zur Protagonistin einer Tragikomödie.

Ein Inliner-Kid aus der Gegenwart rollt 131 Jahre in der Zeit zurück und verfängt sich in einer düsteren Skandalgeschichte samt Ehebruch und Duell. So viel Nähe zum Original muss schon sein, auch wenn „Effi, Ach, Effi Briest“ als queer feministische Komödienüberschreibung des bekanntesten Fontane-Romans angekündigt ist. Der 32-jährige österreichische Regisseur und Autor Moritz Franz Beichl hat sich den Stoff vorgenommen, den darin angelegten Gendertrouble auf die Spitze getrieben und mit eigenen Facetten angereichert.

Schon die Schauwerte dürften den Besuch des turbulenten Spiels um Geschlechterstereotype und die mit ihnen verbundenen Zwänge lohnen, das mit jeder Wendung zu fragen scheint: Und wer bin ich? Und in welcher Zeit lebe ich eigentlich? Fast spürt man einen Hauch des Instituts für theatrale Zukunftsforschung, das Tübingen mittlerweile verlassen hat, durch die Inszenierung wehen (Regie: Meera Theunert).

Und so findet sich Effi (Emma Stratmann) in einem ziemlich gegenwarts-affinen Show-Ambiente in ihrem silbrigen Glitzermantel, der lila Sporthose und der lachsrosa Rüschenbluse. Es ist ihr letzter Silvesterabend mit den Eltern. Sie ist barfuß, wirkt kindlich, allenfalls teeniehaft mit ihrem platinblonden Pagenschnitt, und weiß jedoch schon genau, was als Frau von ihr erwartet wird: Besser möchte sie werden, eine Dame der Gesellschaft, und sie hat auch noch kein einziges Kind, wie sie freimütig bekennt.

Statuarisch und gleichzeitig trashig (das muss man erstmal hinbekommen!) wirken die Eltern Briest (Susanne Weckerle, Andreas Guglielmetti), die mit ihren hochaufgetürmten Puderperücken die Zeit noch weiter zurückzudrehen scheinen, also eher ins 18. Jahrhundert, und zugleich ihre Figuren zu Übergröße aufblasen. Die Ironie liegt im Detail: Die Kunsthaargebilde sehen leicht verrutscht aus oder wurden vielleicht nur ein bisschen nachlässig aufgesetzt – nach hinten zu schaut das Normalhaar hervor. Auch Effi soll sich schön machen, will aber nicht und protestiert, bevor sie doch einen rosa gemusterten Plastik-Aufbau als Girlie-Hochfrisur akzeptiert.

Der männliche Ehe-Anwärter Innstetten (Roman Majewski) hat beim Styling eine ungünstige Position zwischen Edelpunk und Witzfigur erwischt. Sein fett dunkelgoldenes Haar wurde als Kamm von beträchtlicher Höhe fixiert, als würden ihm die Haare zu Berge stehen, nicht nur mal eben als Bad-Hair-Day aufgrund diffuser Spannungen, sondern permanent. Dass er es schafft, der Figur trotzdem eine gewisse Tragik mitzugeben, ist eine starke Leistung. Man kann seine Frisur auch als Hahnenkamm eines Gockels sehen, eines Mannes, der in der Rolle, die ihm die Gesellschaft zumutet, ebenso wenig zu Hause ist wie Effi in der ihren. Jedes sparsam geäußerte Wort outet ihn als spröden Langweiler, und gleichzeitig ahnt man hinter den tieftraurigen Augen und dem stets ernsten Gesicht, das kein Lächeln kennt, einen Menschen, der sein Potenzial und seine Sehnsüchte wegdrücken muss. Seine Pumphose und das passende, mattgrün schimmernde Hemd sind ein Aufzug, in dem er niemals als preußischer Landrat hätte auftreten können, aber gut auf jede Pride-Parade passen würde.

Eindeutig aus der Gegenwart kommt der frische Badehosenträger Crampas (Sebastian Fink), der einfach schwimmen geht, egal, wer vielleicht zusieht, und gerne beide Innstettens zwischen die weit gespreizten Beine nehmen würde. Das Zentrum der Bühne ist vielsagend als schiefe Ebene angelegt. Zwei Multifunktions-Sitzinseln können mit stilisiertem Bärenfell beziehungsweise Kuhhaut auch mal als Herrenzimmer durchgehen.

1894 ist das zu Beginn der Vorstellung angegebene Referenzjahr. Damals gelangte der Roman als Vorabdruck erstmals an die Öffentlichkeit – nach realen Begebenheiten, die die preußische Gesellschaft erst wenige Jahre zuvor skandalisiert hatten. Es war die Gründerzeit mit ihrem allgemeinen Aufbruch, nur nicht in den noch sehr dem Althergebrachten verhafteten Geschlechterbeziehungen, was Effi genau in diese Leerstelle stürzen lässt.

Wie einst Schauspieler auf Kothurnen scheinen die mit Ausnahme von Effi ins Übergroße tendierenden Figuren durch ihre Statur zu behaupten, für das Angemessene und Richtige zu stehen. Dabei sind sie sich fortwährend selbst im Weg, wie der Vater Briest, der sich immer wieder zu verknoten scheint. Da kann auch die eindeutigste Gegenwartsfigur, die Musikerin und Erzählerin Roswitha (Robi Tissi Graf), nur noch versuchen, die Scherben aufzusammeln. Sie hatte dem Publikum moritatenhaft kundgetan: „Effi, ach, Effi, deine Story handelt nicht von Glück“.

Schon die Schauwerte dürften den Besuch des turbulenten Spiels um Geschlechterstereotype und die mit ihnen verbundenen Zwänge lohnen, das mit jeder Wendung zu fragen scheint: Und wer bin ich? Und in welcher Zeit lebe ich eigentlich? Fast spürt man einen Hauch des Instituts für theatrale Zukunftsforschung, das Tübingen mittlerweile verlassen hat, durch die Inszenierung wehen (Regie: Meera Theunert). Man kann das Stück auch als Quiz auffassen und mental zwischen Bühne und Buch hin und her switchen, um Unterschiede auszumachen.

Cul-Tu-Re.de online, 4. Oktober 2025

(von Martin Bernklau)

Meera Theunert inszeniert am Tübinger LTT „Effi, Ach, Effi Briest“, Moritz Beichls komödiantisch queere Farce fast ohne Fontane.

Genau: „Wer braucht schon Fontane, wenn man Effi hat?“ Alles ist da, jede Figur, der Plot, das weite Feld dieser wilhelminischen Spießergesellschaft in der preußischen Provinz. Der wilde junge Wiener Moritz Franz Beichl hat für die Bühne eine Paraphrase auf Theodor Fontanes Roman verfasst, die am Freitagabend unter der Regie von Meera Theunert ihre fast ausverkaufte Premiere im Tübinger LTT hatte.

Sie kommt ganz leichtfüßig daher, diese total vergegenwärtigte, völlig verspielte „queer-feministische Überschreibung“ des Stoffs. Oder genauer gesagt auf den Rollen von Effis Inline Skates, mit denen eine großartige Emma Stratmann über die Bühne kurvt. Es darf viel gelacht werden, auch über flachere Witze und allerhand Klamauk. Und das Publikum nutzt die Gelegenheiten weidlich aus.

Das ist schön formuliert: „Frei nach Fontane, frei von Fontane, mit fast keinem Satz von Fontane, wer braucht schon Fontane…“ So fängt der Untertitel an. Fontanes 17-jährige Effi Briest hatte nicht Freches. Nur den gleichen, den Normen angepassten Aufstiegswillen in der Gesellschaft wie Beichls Effi. Ihr Widerstand wuchs in Fontanes Roman still und gefügig ganz langsam als Widerwille gegen die gesellschaftlichen, ja, die „patriarchalischen“ Zwänge an, die jede weibliche Lebenslust erstickten und verdorren ließen. Ihr Fall, ihr tiefer Fall ist eine leise Tragödie. Nicht so hier. Da ist Effi ein knitzer, rebellischer Rotzlöffel, ein Girlie mit genuinem Selbstbewusstsein, voll Fantasie und Kraft und Chuzpe. Aber auch sie scheitert am Ende.

Meera Theunerts übermütige Inszenierung tobt sich schon äußerlich in der völlig frei fantasierenden Ausstattung von Laura Robert und den Kostümen aus, die Annabelle Gotha geschneidert hat: silberglitzernde Roben, groteske Kopfbedeckungen und Perücken, die vielleicht als Persiflagen auf die Moden jener Zeit um 1894 zu deuten sind, in der Fontane seine Effi verkümmern lässt. Und für den Muckimann und Major Crampas eine sportive Badehose.

Im Gegensatz zur rein männlich besetzten Uraufführung hat Meera Theunert eine genderkonforme Besetzung gewählt. Weil ihre Regie es locker – wir sind auf der Komödie – zugehen lässt, werden auch die linken und queer-feministischen Schlüsselbegriffe, sogar das gelegentliche Gendern leicht und mit viel Ironie gehandhabt: Schuhe sind „kapitalistische Fußgefängnisse“, Männer das „pernistragende Geschlecht“.

Diese Männer sind allesamt Loser, ausnahmslos Versager und Verlierer. Richtige Memmen sind diese Männer sogar. Sie sprechen und bewegen sich auch so: stottern und stammeln und stolpern meist slapstickhaft über die Bühne. Die Frauen nicht. Die behende, wortgewandte und schlagfertige Effi sowieso, ihre Verbündete, das Kindermädchen Roswitha (Robi Tissi Graf), aber auch Mutter Briest (Susanne Weckerle) haben weit mehr Eleganz und Würde.

Robin Tissi Graf, deren Figur Roswitha schon der Autor herausgehobene Kontur gegeben hat, ist auch als Gitarristin und Sängerin mit der Musik von Christopher Ramm betraut. Sie singt und spielt richtig klasse. Schade, dass ihre Sprechstimme vergleichsweise etwas schwächer ausgebildet ist.

Moritz Beichls Sprache übrigens, ganz heutig, flapsig und manchmal durchaus nah am Slang der Straße, ist nicht nur völlig ungebunden, verschmäht jegliches Versmaß, sondern konterkariert sogar noch die rhythmische und melodische Eleganz der Fontane-Prosa fast provokativ. Beichls durchgängiger Witz ist überschaubar (Flitterwochen in Nürnberg, zum Beispiel, Effis leitmotivischer Käse, die Sauna der Alten) und funkelt nur selten in geistreichem Subtext, federleichten Anspielungen oder Messerspitzen-Pointen. Den größten Brüller erreicht er mit dem Dialog um Instettens schmale Lippen, die dem Duellgegner so gefallen: „Ooch, die alten Dinger…“ Oder beim Wiedersehen: „Crampas, alte Wursthaut!“

Aber zusammen mit einer Regie, die auch Karikatur und Klamauk nicht scheut, wie beim tödlichen Duell der alten Männerfreunde, ist von Beginn an eine Comedy-Stimmung im Saal, deren Gluckser und Lacher nur selten für länger verstummen. So lassen sich unter luftig-leichten Segeln doch die Botschaften transportieren, die das Stück von Fontanes Vorlage unterscheiden: die sexistische Unterdrückung aller weiblichen Lebensenergie durch ein tumbes Patriarchat; und eine gefesselte Sexualität, eine erotische Sprachlosigkeit, worunter beide Geschlechter spiegelbildlich leiden. Dafür hat Meera Theunert sogar die Szene neu geschrieben, in der sich das frischvermählte Paar gegenseitig sein sexuelles Analphabetentum eingesteht.

Den Rollentausch und die Wechselperspektive lässt man sich natürlich auch nicht entgehen, und zwar tatsächlich als erhellende Episoden: Auch bei Männern gibt es diesen Widerspruch alter weiblicher Rollen, sich insgeheim führen, leiten, fremdbestimmen lassen, sich unterwerfen zu wollen. Effis Ende haben Stück und Inszenierung etwas abgewandelt: Die bei Fontane geschiedene, selbst von den Eltern wegen des Ehebruchs verstoßene Todkranke wird nicht wieder gnadenhalber aufgenommen, sondern Effi versucht bei ziemlich bester Gesundheit und resilienter Seelenstärke einen Neuanfang von Null an – in einer kargen Einzimmerwohnung, aber die taffe Roswitha an ihrer Seite: „Ich dachte, ich würde weinen.“

Es gab reihenweise Vorhänge und sogar stehende Ovationen für diese lange, aber nie langweilige Premiere.

Schwarzwälder Bote, 31. August 2000

Im Witz der Ehrlichkeit auf der Spur

(von Von Christoph Holbein)

Die Komödie „Effi, Ach, Effi Briest“ frei nach Fontanes Romanklassiker von Moritz Franz Beichl erweist sich bei der Premiere im Landestheater Tübingen (LTT) als eine Inszenierung voller effektvoller Auftritte und schwungvollem Spiel der Protagonisten.

Wer eine klassische Durchdringung des literarischen Stoffes erwartet hat, der sah sich enttäuscht. Aber wie heißt es doch so treffend im Untertitel des Stückes: „frei nach Fontane, frei von Fontane, mit fast keinem Satz von Fontane, wer braucht schon Fontane, wenn man Effi hat? Effi, Effi, Ach, Effi, Ach, Ach“. Und das beherzigt die Inszenierung von Meera Theunert, die auch die Lyrics beisteuert, allemal in grell-bunter Manier.

Die Regisseurin lässt ihre Protagonisten mit hochtoupierten Perücken und zeitlosen, fast barocken Kostümen – Annabelle Gotha gibt hier ihrer Kreativität freien Lauf – über die Schräge der Bühne, die Laura Robert konzipiert hat, laufen, rennen, rollen, schlittern, hangeln, ausrutschen, fallen und kreiseln. Gepaart mit den Dialogen und den slapstickartigen Szenen entwickelt sich ein nettes, unverstelltes, temperamentvolles Agieren, vor allem von Emma Stratmann als Effi, schön pointiert und humorvoll.

Kleine clowneske Szenen mit feinen Nuancen. Ihren Teil dazu trägt auch die Musik bei: Robi Tissi Graf singt und spielt live Gitarre – für die Kompositionen trägt Christopher Ramm Verantwortung –, beobachtet in ihrer Figur als Kindermädchen Roswitha das Geschehen aus höherer Warte und solidarisiert sich in ihren Songs mit Effi. Das provoziert eine frische Inszenierung, die auch nicht davor zurückschreckt, die Protagonisten affektiert handeln zu lassen.

Die Regisseurin sprenkelt kleine humoreske Details ein, lässt clowneske Szenen reifen, bei denen die Akteure schöne Nuancen fein setzen. Das hat mitunter ein bisschen den Touch von Comedy, immer aber vor dem ernsten Hintergrund, dass Effis Story „nicht von Glück“ handelt.

Das zeigt Theunert auch plakativ, wenn sie Vorhang für Vorhang fallen lässt und sich damit die Sichtweise der Hauptfigur verändert. Da spart die Inszenierung auch nicht mit drastischer Deutlichkeit und intimer Ehrlichkeit, wenn es um das Thema Sex geht. Im Spiel mit den Kissen offenbaren sich auch leise Töne, aber auch ein paar Längen.

Die Bilder, die Meera Theunert offeriert, sind immer plastisch, mitunter grell, untermalt mit Geräuschexplosionen etwa bei der Geburtsszene und phasenweise in den Klamauk abgleitend.

Da ließen sich vielleicht noch ein paar Dialoge streichen, bei allem Witz, aller Akrobatik, ein wenig das zu dick Aufgetragene ausdünnen, um den intensiv-innerlichen Szenen etwas mehr Raum und Tiefe zu geben.

Die Inszenierung treibt in den Wortspielereien, im zelebrierten Duell zwischen den beiden Kontrahenten um Effi, den stark witzigen Szenen, in den Bonmots, den Zotten und manchem Nonsens das Spiel auf die skurrile Spitze.

Damit geht ein wenig die Botschaft verloren, die innere Tragik, das Anliegen, sich mit Sexismus und patriarchaler Gewalt auseinanderzusetzen. Dennoch gelingt es Theunert, das Publikum über zweieinhalb Stunden dabei zu behalten. Das ist auch ein Verdienst des bestens aufgelegten Ensembles: Roman Majewski als Innstetten und Sebastian Fink als Crampas, die glaubhaft mit ihrem Mannsein und ihrer patriarchalen Rolle hadern; Susanne Weckerle und Andreas Guglielmetti als Mutter und Vater Briest, die unfähig sind aus ihrem gesellschaftlichen Gefängnis auszubrechen und am Ende ihre Tochter Effi verstoßen.

Und so erlischt das Licht beim Schlaflied für Effi, und die Erkenntnis bleibt: „Die Welt ist falsch, in der wir leben.“